Im ersten Teil unserer Blogserie haben wir die Entwicklung von BIM im Holzbau und die grundlegenden Prinzipien beleuchtet. Teil zwei zeigte, wie BIM in der technischen Umsetzung funktioniert – mit zentralen Modellen, automatisierter Werkplanung und modellbasierter Zusammenarbeit.

Im dritten und letzten Teil wird es nun ganz praktisch: Wir zeigen konkrete Beispiele aus dem Arbeitsalltag und geben Einblick, wie modellbasiertes Planen und Bauen bei uns tatsächlich gelebt wird.

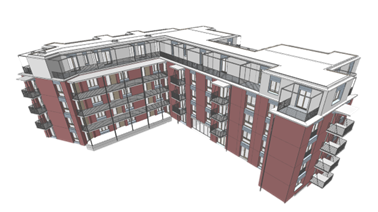

Bürogebäude Pilatus-Flugzeugwerke

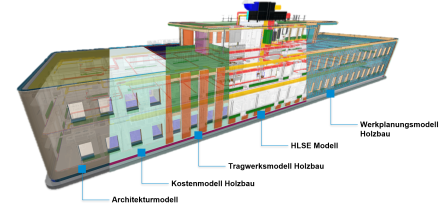

Am Beispiel des Bürogebäudes Pilatus-Flugzeugwerke erläutern wir die Planung in den Bereichen Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro und was dies in der BIM-Kollaboration bedeutet.

Das Modell des HLKS-Planers ist eine Zusammenführung aller gebäudetechnischen Anlagen. Schon auf den ersten Blick wird deutlich, wie komplex dieses Modell ist. Die verschiedenen Systeme greifen ineinander, sind räumlich eng abgestimmt und müssen perfekt koordiniert sein.

Gerade in solchen Situationen zeigt sich der grosse Vorteil von BIM: Durch die modellbasierte Planung lassen sich Kollisionen frühzeitig erkennen, Abstimmungen effizient durchführen und die Qualität der Planung insgesamt deutlich verbessern.

Kommentare (0)